皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は繁殖に関してのお話をさせていただきます。

受精及び移植において黄体の質は非常に大切であり良質な黄体からはP4が十分量分泌されることは周知の事実です。

そのためP4濃度は受胎率の向上に非常に大切です。

黄体によるP4濃度を上昇させる手法は主に二種類あり

一つ目シダーを受精後5日目から19日目まで2週間留置するmodified-fast back法

二つ目は発情後5日目から7日目にLH及びhCGを投与することで副黄体を形成させる方法の二種類あります。

今回はそのうちの後者の方法の原理及び論文を報告させてただきます。

まずは原理についてです。

発情から5日目から7日目にLH及びhcGの投与を行うことで第一ウェーブの主席卵胞が排卵し主席卵胞の排卵後に副黄体の形成が認められます。

すると黄体が2つになる(元からあった黄体と副黄体)ことでP4濃度が上昇し受胎率が向上するという原理です。

ここで使用するhcGはLH作用を有するホルモン剤で人の妊娠時に胎盤から生成・分泌されるものであり、hCGはLHが血中半減期が1−2時間に比べ24−36時間と非常に長いためより確実な排卵を誘発することが可能となります。

よってLH及びhcGいずれにおいても排卵させることは可能であるが、hcGの方がより確実なためhcGを推奨します。

hCGと受胎率を調べた報告は数多くありますが

”受精及び移植する牛全てにhCGを投与すればいいのか!”

と思われるかもしれませんがそういうわけではありません。

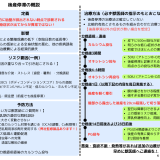

下の図を見てください

黄体と同側側に卵胞がない場合、hcGの投与の必要ななく投与しても受胎率の向上をしなかったというものです

主席卵胞の位置、hcGの投与の有無、いずれを組み合わせた4パターンでの受胎率の比較が載っています

IG=黄体と同側側の主席卵胞

CG=黄体と反対側の主席卵胞

IG✖️non treatmentでは受胎率が21.4%に対し、

IG✖️hcG treatment、CGの場合はいずれもそれぞれ受胎率40.6%、51.7%、43.0%と有意差を認めました。

この報告に基づいて現在ET時

黄体と同側側に卵胞がある場合、hcG製剤を使用

黄体と反体側に卵胞がある場合、何も使用しない

という手法をとっております。

近年北海道でも暑熱の影響を大きく受けており受胎率の低下は著しいです。

今年夏季におけるET受胎率を昨年度と比較しようと考えております。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

(参考文献)

Effects of human chorionic gonadotropin treatment after artificial inseminations on conception rate with the first follicular wave dominant follicle in the ovary ipsilateral to the corpus luteum in lactating dairy cows

(文責 柿手)